“中华民族(华人)”是不是我们汉人的专有族称?探讨这个问题前,我需要明确一个原则,那就是尊重汉语基本逻辑,不要强词夺理说“民族”这个词出现较晚,所以民族这个概念在之前根本不存在。一个概念可以同时有新旧两种讲法,就像我们以前称阿拉伯为“大食”,现在才叫“阿拉伯”,这并不代表“阿拉伯”这个讲法出现前,阿拉伯这个概念就不存在,只是当时它以“大食”为名存在。同理,“民族”这个词产生得晚,不代表我们与其他民族的先人没有民族概念,只是当时直接用”华“、”胡“这样的单一族称或合称代指各民族,族称后面有时会跟诸如”人“这样的后缀,甚至不跟任何后缀。如果你能理解“大汉民族”、“汉族”、“汉民族”、“汉人”互为同义词,指的都是同一个民族,那么让你理解“中华民族”、“华族”、“华夏”、“中华人”、“华人”互为同义词,就不应该有任何问题

谁是华人?哪怕不引经据典,只要想想谁是“海外华人”就能明白华人就是汉人,汉人就是华人,具有中国国籍的少数民族并不是华人,民族与国籍无关

“华人”是个民族概念,但是支那共产党会告诉你,“56个民族”都一样,只要走出国门都是华人

那么汉族是不是“56个民族”之一?哈萨克族是不是“56个民族”之一?朝鲜族是不是“56个民族”之一?

这就有意思了,汉族是华人,哈萨克族“也”是“华人”,朝鲜族“还”是“华人”

那么

- 和“56个民族”中的汉族同文同种的,从来不具备中国国籍,且出生长大在国外的新加坡李显龙前总理是不是海外华人?是

- 和“56个民族”中的哈萨克族同文同种的,从来不具备中国国籍,且出生长大在国外的哈萨克斯坦总统托卡耶夫是不是海外华人?不是

- 和“56个民族”中的朝鲜族同文同种的,从来不具备中国国籍,且出生长大在国外的韩国总统李在明是不是海外华人?不是

他们的区别也很明显,李显龙是汉人,但是托卡耶夫和李在明都不是汉人

民族并不是国籍,民族属性也并不会随着国籍的改变而改变,一个国家境内可以有多个民族,一个民族也可以分布在不同的国家,这是个常识。但是这就奇怪了,如果哈萨克族、朝鲜族真的是华人,那与他们各自民族属性一致的非中国籍同胞为什么不是华人?

答案很简单,不论在国内还是在国外,哈萨克族、朝鲜族从来都不是华人,但凡华人还是个民族概念,这些人就从概念上不可能是华人,因为华人就是汉人,汉人就是华人

所以回归问题本质,共产党用这种毫无逻辑的国内宣传其实并不能撼动世界的基本常识与基本逻辑,而共产党的宣传带给中国人的最大恶果是生活在那个环境下的中国人的脑海中自然而然接受了两种语境,而且却已经自贱到主动意识不到矛盾与违和,仿佛自己就该生活在一个不讲逻辑的环境一样

- 国内的支共语境(只听宣传不讲逻辑):“56个民族”都是华人

- 国外的正常语境(讲逻辑):华人就是汉人

部分中国人中的支化败类能明白“华人”是不同于国籍的民族概念,也能明白托卡耶夫、李在明这两位族属包含在“56个民族”内的外国人不是华人的事实,却对共产党以及尝到政策红利的少数民族胡搅蛮缠,扰乱“华人”身份的行为充耳不闻,可谓“事不关己,麻木不仁”

“华”作为汉民族的族称有非常久远的历史,远早于“汉”作为汉民族另一个族称的出现

“华”与“夏”常作为同义词并置,其在先秦时代作为汉民族的族称的最早出处是成书于周代的《尚书》的《武成》一章中,周武王东征商纣王前自我打气的话“华夏蛮貊,罔不率俾”,意思是“华夏与蛮夷,没有(对我)不顺从的”,以示其得民心,胜券在握

再比如同样成书于周代的《左传》的《定公》一章中,一个叫犁弥的齐国大夫建议齐景公利用被俘虏的莱夷突袭鲁定公,以达到要挟鲁国的目的,被孔子识破后,孔子用同义反复的句式讲出了那句著名的“裔不谋夏,夷不乱华”,意思是“蛮夷既不能图谋华夏,也不能扰乱华夏”,也就是蛮夷根本就不配也不该参与汉人的事务,任何汉人政权之间的恩怨情仇,都应该内部解决,而不是为了眼下的利益,让蛮夷上桌参与汉人之间的政治

其后成书于晋代的《春秋左传注疏》的《卷五十六》一章对《左传》中的这段话有了更详细的注解,写道“中国有礼仪之大,故称夏。有服章之美,谓之华。华、夏一也。莱是东夷,其地又远。裔不谋夏,言诸夏近而莱地远。夷不乱华,言莱是夷而鲁是华。二句其旨大同,各令文相对耳”,其实作为《左传》的注疏,这段话已经比较通俗了,但是讲得更白话一点就是“中国因为礼仪制度宏大完备,所以称为“夏”。因为衣冠服饰华美整齐,所以称为“华”。“华”和“夏”本质上是同一个意思。莱是东方的蛮夷,地理位置很遥远。“裔不谋夏”,是说诸夏彼此相近而莱夷却比较远。“夷不乱华”,是说莱夷属于蛮夷而鲁国属于华夏。这两句话的主旨其实是大体相同的,只是为了行文对仗工整,分别换了说法而已。”

因此,“华”就是汉人始于先秦时代的族称,其与其它民族的族称“夷”、“蛮”、“貊”是不同的概念,指代不同的民族,不可混淆。这与支那共产党所说的只要有中国国籍就是“中华民族”,出了国不分民族谁都是“海外华人”是完全冲突的,支那共产党对汉语中的这些古老且根本性的词汇的玷污可谓数典忘祖

“汉”作为另一个汉民族族称出现后,“华”依然是汉民族的专有族称

“汉”作为汉民族的族称始于汉代,并在魏晋南朝时期被普遍化,这在汉民族中国主权会官方网站“chinesechina.org”主页上的另外一篇文章有详细介绍

那么“汉”作为汉族称出现后,“华”是不是就不再被用作汉族的专有族称了?当然不是,“华”依然是汉族的专有族称

晋代官员江统在公元299年,也就是五胡乱华爆发五年前的著作《徙戎论》中提到“非我族类,其心必异,戎狄志态,不与华同”,意思就是“不是我们民族的人,心思必然与我们不同,戎狄的志向和态度,与华人不一样”

此时距离汉王朝建立已经500年,“华”作为族称并没有因为“汉”作为族称的出现而消失或偏离原意,“戎”和“狄”不属于“华”,他们是不同于华人的民族

更有说服力的是同文《徙戎论》另外一处“建武中,以马援领陇西太守,讨叛羌,徙其余种于关中,居冯翊河东空地,而与华人杂处。数岁之后,族类蕃息,既恃其肥强,且若汉人侵之”意思是“建武年间,朝廷任命马援担任陇西太守,率军讨伐叛乱的羌人,把剩余的羌族部落迁徙到关中地区,让他们居住在冯翊、河东一带的空闲土地上,并与华人杂居在一起。过了几年之后,这些羌人部族人口繁衍兴旺,势力逐渐强大起来,既依仗自己人多体壮,又认为是汉人侵占、欺压了他们”

这也是一处同义反复,只不过与《左传》的“裔不谋夏,夷不乱华”同意反复“华”和“夏”不同的是,此处同意反复的是“华人”和“汉人”,华人就是汉人,汉人就是华人

蒙据时代解释唐代《唐律疏义》的著作《故唐律疏义》的《唐律释文卷三》一章解释了“中华”作为汉人族称的含义“中华者,中国也。亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中华,非同远夷狄之俗,被发左衽,雕体文身之俗也”,就是说“中华(人),就是中国(人)。亲身接受王的教化,自然属于中国,穿着服饰庄重威严,习俗讲究孝顺友爱,立身处世遵循礼义,所以称为中华,不同于远方夷狄的风俗,夷狄有着披散头发、衣襟向左掩,在身体上雕刻文身的风俗”。“中华”和“夷狄”对立出现,民族风俗不同,指不同的民族,不可混淆

(出处:(十四世纪)王元亮 选《故唐律疏义》唐律释文卷三)

明代黄溥编纂的笔记类著作《闲中今古录摘抄》记录蒙据时期的蒙古政权政治制度时提到“且如胡元只任胡族为正官,中华人官佐二到未,年数当乱,任非其人,酷刑横敛”,就是说“就像胡元政权只任用胡族为正职官员,让中华人担任副职官员,到了末年气数将尽就会发生动乱,任用不恰当的人,施行残酷的刑罚,横征暴敛”

“胡族”与“中华人”对立出现,“胡”与“中华”指不同的民族,“胡”哪怕征服了“中华”也并不是“中华”,两者不可混淆,这与今天支那共产党所吠的“中华民族是“56个民族””之说完全冲突,支共对于基础汉语词义的破坏是根本性的

(出处:(明) 黄溥 撰《閒中今古录摘抄》)

明代著作《秘阁元龟政要》的《卷十四》记录了洪武皇帝朱元璋对当时中国的奴儿干都司下的朵颜三卫的蒙古族首领说的话,内容总体来讲用今天的话评价就是“非常团劫癌”,又是说蒙古人是什么“天择”,又是什么“勘定”,又是什么“抚育”,可以说朱元璋为了拉拢这些蒙古人,对当时一百年前的侵华罪人进行了不正当的美化赞美。即便是用如此没下限的一段话拉拢蒙古人,朱元璋依然没有说“蒙古人”或其它异族就是“华人”的一部分。他说“昔者二百年前,华夷异统,势分南北,柰何宋君火政,金主不仁,天择元君起于早野,戡定朔方,抚育中夏,混一南圠。远其后嗣不君,于是天更元运,以付于朕。”意思就是“两百年前,华夷各自统治,形势分为南北;宋朝君主施行失当的政治,金国君主残暴不仁,于是上天选择了元国的君主在草野中兴起,平定华北,抚育华中,吞并华南。但后来他们的后代不再像君主,于是上天更换了元国的命运,把天命交付给朕”。这里提到了“华夷异统”,结合语境也就是指南宋时期,汉人与女真人各自统治。要知道当时金国女真人可比后来的元国蒙古人汉化程度高得多得多,以至于蒙古人后来根本不把金国女真人当成色目人,而是直接当成汉人,其后代更是彻底融入汉人。即便如此,朱元璋依然不认为当时的女真人是“华人”,当时的女真人在朱元璋得眼里依然是“夷狄”。接着朱元璋讲“自古胡人无城郭,不屋居;行则以车冯室,止则以毡为庐”。意思就是“自古以来,胡人没有城墙城郭,不住砖瓦房;行走时用车作屋,停下时以毡帐为居所”,这里的胡人就是指蒙古人,也就是朱元璋是对着蒙古人说它们就是胡人。接着,朱元璋说“当时我国家既城大宁,以冯重镇;若出大宁,长水泊东通福余,即其旧时州县,恭用上流之官,流官用我华人,土官因彼酋长,则西足以固大宁,东足以恊辽东”。意思就是“当时,我们国家已经在大宁修筑城池,把它作为重要的军事重镇;如果从大宁出发,沿着长水泊向东,就可以通到福余,那正是它从前设州设县的旧地,恭敬地任用朝廷派遣的官员,流官则使用华人,土官仍然沿用当地的酋长,这样西边足以巩固大宁,东边也足以配合辽东的防务。”这里的“流官用我华人,土官因彼酋长”明确区分了谁是华人,谁不是华人。蒙古人的酋长哪怕在中国的羁靡统治之下,其民族属性并不会随着其政治从属而变化,它们依然不是华人,且华人前加了“我”一字,以示朱元璋作为中国皇帝属华人,但是酋长前加了“彼”一字,以示即便蒙古人归于中国的羁靡政治从属关系,华人与蒙古人之间依然是亲疏有别,内外有别,两个民族不可混淆

(出处:(明) 《秘阁元龟政要》卷十四)

明代火器专家赵士桢在他的著作《神器谱》概括十七世纪初来自于已经逐渐失去控制的奴儿干都司下的建州卫所带来的国防危机时写道“东北有土蛮、建州、毛邻、女直、海西、山夷、江夷等部落住牧。曩土蛮作。最强,数犯我边塞。今建酋奴儿哈赤、素儿哈素兄弟二人,故女直部落, 据有富饶之地,自谓金人遗种,近并猛骨孛罗,结𭫠臣憨小歹青为声援,纳我逋逃,瞰我单弱,阳为输款,阴畜异谋。天幸用我华人龚姓者为主谋,此人不忘忠国,未敢遽发,万一老死,二酋之患,恐不在宋女直下”,

意思就是“东北居住着土蛮、建州、毛邻、女直、海西、山夷、江夷等许多部落,以游牧为生。过去其中的土蛮势力最强,经常侵扰我们的边防。如今建州部落的酋长努尔哈赤、舒尔哈齐兄弟二人,本是女真部落出身,占据着富饶的土地,自称是金国人的后代。近来他们又吞并了猛骨孛罗部,并拉拢了名叫憨小歹青的人作为声援力量。他们收留了逃亡到那里的我方叛逃之人,窥视我方力量薄弱的地方,表面上假装进贡、示好,暗地里却暗藏异心。幸好上天庇佑,让一个姓龚的华人做它们的主谋,这个人心里还不忘忠于国家,不敢立刻发动叛乱,但如果此人一旦年老去世,这两个酋长将来的祸患,恐怕不会比宋代女真之乱轻”

“女真”与“华人”对立出现,“女真”与“华”指不同的民族。彼时的女真还没从中国独立,还没开始全面侵华战争,首酋努尔哈赤的“七大恨”还没发布,但是,即便与华人共同生活在中国,“女真”依然不是“华人”,龚姓华人哪怕已经做了汉奸,他的华人民族属性依然不变,”女真“与”华人“,两者不可混淆

(出处:(明)赵士桢 撰《神器谱》卷一)

列举了这么多,其实只是为了说明一个但凡如果中国现在还是个正常国家,都不该被当成一个实质性问题去刻意论证一遍的道理:“华”、“中华”就是汉民族的专有族称,与“汉”作为族称互为别称

支共以及其支那学术爪牙喜欢刻意强调“中华民族”这个词是某个近代人提出来的,强调“中华民族”是梁启超提出来的一个“新玩意”,是一个其心可诛的歹毒伪命题

想一个很简单的问题,“民族”这个词的确是近代才有的,因此各民族的专名,比如“汉”,后面加上“民族”这个通名,是一个新组词的方式,但是根据最简单最基础的语言逻辑,我们也应该能毫无困难地明白,“汉人”就是“汉民族”,“藏人”就是“藏民族”,“蒙古人”就是“蒙古民族”,那么支那共产党和支那国民党怎么从不提出一些如“汉民族这个词是谁是什么时候提出来的”、“藏民族这个词是谁是什么时候提出来的”、“蒙古民族这个词是谁是什么时候提出来的”这样的伪命题?反而只刻意强调“中华民族”这四个字是个人造新概念,要以它支共和支那国民党的定义为准,老百姓绝不可望文生义,绝不可把“中华”的汉民族词义代入“中华民族”的词义

换句话说,就是它们冠冕堂皇地用一套看起来很有道理的伪命题说“就是因为“民族”是个新词,所以“中华民族”当然也是个新词,因此“中华民族”当然是个新概念,那既然“中华民族”是个老百姓没见过的新概念,所以想知道这个“新概念”的意思,当然要以宣传这个概念的支共定义或者支那国民党的定义为准”。它们用“民族”这个通名词汇的近代性作为幌子,作为烟雾弹,让人想不起来把注意力放在应该集中的地方,也就是“中华民族”这个词真正的主体,更重要的“中华”族称专名身上,让人无法意识到“中华民族”这个概念从来不是一个新颖的概念,新颖的只是这个后置“民族”的构词方式,而不是这个概念本身,就如同“汉人”是个老词,“汉民族”是个新词,但是汉民族这个概念绝不是一个新颖的概念

其实很多人错怪了梁启超,仅仅因为是他第一次使用了“中华民族”这个词,所以就以为是他篡改了“中华民族”这个词的词义,大错特错

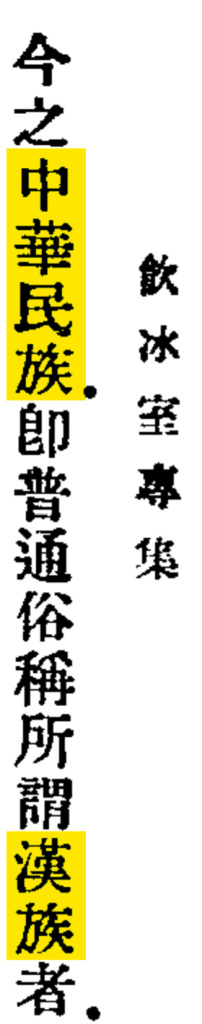

梁启超可没那么大的脑洞把“中华民族”这样一个明明白白的汉族族称篡改为“56个民族或五族的合称”,他在其文章《历史上中国民族之观察》中写得明明白白“今之中华民族,即普通俗称所谓汉族者”,这篇文章被收录在了梁启超的《饮冰室丛书》系列中的《国史研究六篇》之首

(出处:梁启超. 国史研究六篇. 饮冰室丛书. 中华书局. : 5. ISBN 978-9-578-59505-7.)

真正开始篡改“中华民族”词义的是孙文、黄兴这些人。“梁启超写《历史上中国民族之观察》一文,“中华民族”一词被使用了七次,依然认为‘今之中华民族,即普遍俗称所谓汉族者’因为‘我中国主族,即所谓炎黄遗族’。辛亥革命以后,孙中山在1912年提出了“五族共和”,以民族平等、团结和融合相号召。同年,革命派领袖黄兴、刘揆一等发起“中华民国民族大同会”,后又改称“中华民族大同会”,其“中华民族大同”的理想,包容了汉族、满族、蒙古族、回族、藏族等民族。”

(出处:杨义. 中华民族文化发展与西南少数民族. 民族文学研究. 2012, (1): 5 – 21.)

其实孙文、黄兴这些人的做法就是狗撒尿标记号标领地的行为,它们的政权叫“中华民国”,所以它们认为“中华民族”从字面意义上就该成为“中华民国”的配套概念,那么生活在“中华民国”之下的人,就“都是”“中华民族”,这样看起来规规整整,从此土地也有它们的尿骚味,土地上的人也有它们的尿骚味,这让它们感觉很整齐,心里很踏实。之后的支共则是有过之而无不及,把“五族”变成“56个民族”,真正的中华民族被压缩成伪“中华民族”的56分之一,把将来推翻自己的人锁在这么一个小牢笼里,心里也踏实极了

————————

作者:兴汉反共(CRAC / Chinese Revival Anti-CCP)

作者ORCID:0009-0006-4927-635X